Das Intelligenz und kognitive Fähigkeiten des Menschen verschieden ausgeprägt sind, ist nichts Neues. Doch welche Rolle spielen dabei Geschlechtschromosomen? Auf der Basis neuer Genomdaten für den Menschen und andere Spezies hat sich ein Evolutionsgenetiker Gedanken zur Evolution der menschlichen Intelligenz gemacht.

Der wichtigste Einzelschritt in der Evolution ist die Fortpflanzung, also die Weitergabe der Gene an die nächste Generation. Dieser Weitergabe vorausgehend ist praktisch immer eine Paarung von verschiedenen Individuen, die bei der Hefe noch ganz einfach mit +/– und auf der Evolutionsstufe der Tiere und des Menschen als männlich und weiblich bezeichnet werden. Fortpflanzung ist also ein wesentliches biologisches Prinzip, und abgesehen von den asexuellen Mechanismen nie-derer Lebewesen hat sich Sex vielfach unabhängig voneinander und immer wieder sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren entwickelt. Sex ist dabei nicht als ein Mechanismus der Reproduktion entstanden, da diese Reproduktion asexuell wesentlich einfacher und schneller vonstatten gehen würde, sondern als ein Mechanismus, der die Vielfalt, damit die Diversität und letztendlich die Evolutionsgeschwindigkeit in der Lebenswelt erhöht. Denn während die asexuelle Fortpflanzung ein reiner Kopiermechanismus ist, bedeutet sexuelle Fortpflanzung die Neukombination der genetischen Anlagen, die Rekombination, deren sichtbarer zytogenetischer Ausdruck als Crossingover der Chromosomen bekannt ist. Durch diesen Mechanismus entstehen auch beim Menschen immer wieder neue, einzigartige Individuen, und in der Kombination der Gene unterscheiden sich alle jetzt lebenden 7 Milliarden Menschen voneinander.

Sex als Evolutionsmotor

Die Unterscheidung in + und - oder in „weiblich“ und „männlich“ hat im Laufe der Evolution zu einer morphologischen Differenzierung der Keimzellen geführt. Im männlichen Geschlecht werden eine extrem hohe Anzahl von kleinen, beweglichen Spermien hergestellt, und im weiblichen Geschlecht eine äußerst limitierte Anzahl von großen Eizellen. Damit ist der Wettbewerb eröffnet: Die vielen Spermien kämpfen um die wenigen zu befruchtenden Eizellen. Gleichzeitig mit dieser morphologischen Differenzierung haben die Eizellen – oder besser: die sie produzierenden weiblichen Organismen – sehr früh Mechanismen entwickelt, um zwischen dem Angebot der vielen Spermien bzw. der Spermien produzierenden männlichen Individuen zu wählen. Diese Auswahl, insbesondere wenn es zur Reproduktion kommt, geht in der Tierwelt fast ausschließlich vom weiblichen Geschlecht aus. Insgesamt erweisen sich Partnerwahl und Sex als biologisch äußerst kompliziert und in vielen Fällen ineffizient, da Sex für den Organismus äußerst aufwendig werden kann. Trotzdem erweist sich Sex zwischen zwei Individuen durch die Möglichkeit der Neukombination von Genen der einfachen Form von asexueller Fortpflanzung immer wieder als überlegen.

Die Entwicklung des Y-Chromosoms

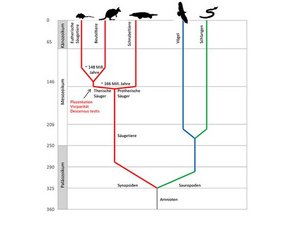

Beim Menschen liegt, wie bei vielen anderen Säugetieren und Pflanzenarten, eine chromosomale Geschlechtsbestimmung vor, die mit 46,XX für weiblich und 46,XY für männlich beschrieben ist. Die menschlichen Geschlechtschromosomen, also X- und Y-Chromosomen, haben sich vor ca. 160 Millionen Jahren auf der Stufe der Beuteltiere entwickelt (Abb. 1). Zuvor entsprachen diese Geschlechtschromosomen Teilen von normalen Chromosomen (z. B. beim Schnabeltier und bei den Vögeln, Abb. 1 und 3). Auf einem Partner dieses späteren Geschlechtschromosomenpaars wurde nach und nach ein bestimmtes Gen zu einem Faktor, der für die Entwicklung zum männlichen Geschlecht verantwortlich ist. Dieser Faktor bzw. dieses Gen wird heute mit SRY, „sex determining region Y“, bezeichnet. Biologische Mechanismen sorgten dafür, dass dieses männlichkeitsbestimmende Gen nicht mehr mit dem anderen Chromosomenpartner, dem späteren X-Chromosom, aus-getauscht werden konnte – das Chromosom mit dem SRY-Gen wurde zum Y-Chromosom, während das X-Chromosom seinen ursprünglichen Status weiter behielt. Dieses männlichkeitsbestimmende Y-Chromosom hat im Laufe der letzten 160 Millionen Jahre fast alle anderen früheren Gene verloren, lediglich das SRY-Gen für die Bestimmung zum Männlichen behalten und schließlich verschiedene andere Gene akkumuliert, die eine Rol-le in der Spermienproduktion spielen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Degeneration des Y-Chromosoms, und populistische Berechnungen wollen nahelegen, dass in 10 Millionen Jahren das Y-Chromosom völlig degeneriert und substanziell nicht mehr nachzuweisen sein wird. Einen solchen Prozess hat man tatsächlich in der Natur in verschiedenen anderen Spezies beobachtet. Dieser Prozess führt allerdings nicht zur Auslöschung des männlichen Geschlechts, sondern eher zu seiner Bestätigung, da das alte Y-Chromosom in diesen Fällen durch ein neues, noch stärker die Männlichkeit betonendes, noch reproduktionsfreudigeres bzw. fertileres Y-Chromosom ersetzt wird. In seiner Funktion als „männlich“ bestimmendes und fertiles Prinzip sind die Y-Chromosomen äußerst innovativ.

Abbildung 1: Schema der Geschlechtschromosomenentwicklung von Vögeln über Schnabeltiere und Beuteltiere bis zu den eutherischen Säugetieren einschließlich des Menschen. Bei Vögeln liegt noch ZW für weibliche und ZZ für männliche Geschlechtschromosomen vor (siehe auch Abb. 4), das praktisch das ursprüngliche System darstellt. Die Schnabeltiere stellen ein kompliziertes Übergangsstadium dar, mit 5 X- und 5 Y-Chromosomen, auf denen noch die Herkunft von dem ZW/ZZ-System zu erkennen ist. Bei den Beuteltieren ist erstmals unser jetziges X/Y-System aktiv. Das X-Chromosom besteht aus Bausteinen der autosomalen Vogelchromosomen GGA 1, GGA2 und GGA3, während das ursprüngliche Z- Chromosom wieder zu einem normalen Autosomen geworden ist. Aus dem autosomalen Gen SOX3 entwickelt sich auf dem Y-Chromosom das Gen SRY.

Speziation

Wie soeben für das Y-Chromosom beschrieben, erfahren die Genome bzw. Chromosomen oder auch Gene fortlaufende Veränderungen. Es werden beständig neue Tier- und Pflanzenarten entwickelt, die sich im Kampf um das Dasein bewähren oder wieder aussterben. Die Entstehung einer neuen Art oder Spezies, die Speziation, ist also ein wesentliches Element, und doch nur ein einzelner Schritt auf dem Weg der Evolution. Man beschäftigt sich bereits seit Längerem mit dem Prozess der Speziation und den Mechanismen, die zu einer neuen Spezies führen. Beim Menschen wird davon ausgegangen, dass dieser Prozess etwa 7 Millionen Jahre gedauert hat. Damals lebte nach diesen Berechnungen eine gemeinsame Vorläuferspezies von Mensch und Schimpanse, die über viele Zwischenstufen und Abzweigungen schließlich zum Menschen wurde. Artbildung kann jedoch auch sehr viel schneller ablaufen: Man hat beispielsweise in den fischreichen Seen von Ost-Afrika Artbildung beobachtet, die in weniger als 10 Generationen erfolgte.

Artbildungsmechanismen

Die Forschung unterscheidet zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Artbildungsmechanismen (Abb. 2): Erstens diejenigen Mechanismen, die sich vor der eigentlichen Paarung bemerkbar machen, wie et-wa unterschiedliche Tag- bzw. Nachtaktivität oder lokale Trennung durch zum Beispiel Kontinentalverschiebung. Liegt keine solche lokale Trennung vor, ist diese Form der Artbildung sehr viel schwieriger zu bewerkstelligen. Trotzdem gibt es inzwischen gut belegte Beispiele für eine Artbil-dung ohne lokale Trennung, wie die bereits erwähnten Fische in afrikanischen Seen, und bei der menschlichen Artbildung in Ost-Afrika, bei der ebenfalls keine große lokale Trennung vorgelegen haben kann. Darüber hinaus spielt vor der Paarung natürlich auch die Partnerwahl eine ausschlaggebende Rolle. Zweitens gibt es Artbildungsmechanismen, die sich nach der Paarung bemerkbar machen, und zwar durch eine verminderte Fruchtbarkeit, durch ein frühes Absterben der gezeugten Nachkommen oder durch die Unmöglichkeit, überhaupt in dieser Kombination Nachkommen zu zeugen. Letztere Mechanismen werden experimentell untersucht, indem man unter künstlichen Laborbedingungen zwei Arten miteinander kreuzt, die in der freien Natur kein Paarungsverhalten zeigen würden. Solche Untersuchungen werden seit Jahrzehn-ten im großen Stil mit verschiedenen Maus- und Drosophila-Spezies durchgeführt, sind aber z.B. auch von Kreuzungen zwischen Pferd und Esel bekannt. Bei den Kreuzungsanalysen zeigte sich, dass die Gene für Fruchtbarkeit und Lebensvitalität besonders auf dem X-Chromosom angereichert sind. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem „large X chromosome effect“. Dieser Effekt wurde sowohl für alle möglichen Formen von X-Chromosomen in der Tierwelt als auch für das menschliche X-Chromosom nachgewiesen.

Abbildung 2: Schema der Speziation und der genetischen Speziations-Mechanismen, die auch heute noch beim Menschen aktiv sind

Die Rolle des X-Chromosoms

Doch warum ist das X-Chromosom so bevorzugt bei diesem Prozess? Neue Genveränderungen, also Mutationen, verhalten sich fast immer rezessiv.

Abbildung 3: Schema der Entwicklung der Wirbeltiere

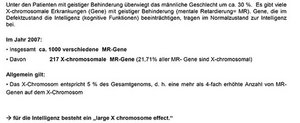

Tabelle 1: “large X chromosome effect“ für Intelligenzgene

Diese rezessiven Mutationen können erst dann positiv selektiert werden, wenn sie homozygot sind. Und dieser homozygote Status wird erst erreicht, wenn zwei Individuen mit genau diesen Mutationen sich paaren. Das kann potentiell unendlich viele Generationen dauern – doch Spedition muss schnell ablaufen. Es darf keine lange „Durststrecke“ mit relativ unfruchtbaren und in ihrer Vitalität eingeschränkten Hybridspezies geben. Und hier kommt die Bedeutung des X-Chromosoms ins Spiel. Denn auf dem X-Chromosom, das in jedem männlichen Individuum nur einfach vorhanden ist, können neue Mutationen sofort selektioniert wer-den, entweder positiv, wenn es sich um eine verbessernde Mutation handelt (was selten der Fall ist), oder negativ im Falle einer verschlechternden Mutation.

Tabelle 2: Intrafamiliäre Korrelationsdaten der Intelligenz

Es wird also über das männliche Geschlecht selektioniert – ein allgemeiner Mechanismus, der nicht nur für den Menschen, sondern für die gesamte Tierwelt gilt. Auf dem X-Chromosom konzentrie-ren sich so vermehrt Gene, die mit intrauterinem oder frühem Absterben bzw. mit der allgemeinen Vitalität im Zusammenhang stehen. Die daraus re-sultierende, früh in der Entwicklung stattfindende höhere männliche Absterberate wird in der Natur durch ein verschobenes Geschlechtsverhältnis ausgeglichen. Bei der Geburt beträgt das Verhält-nis männlich zu weiblich z.B. beim Menschen immer noch 106:100, bei der Zeugung 140:100, und neue Daten aus der in vitro Fertilisation legen ein noch extremeres Geschlechtsverhältnis nahe. Es sterben also sehr viel mehr männliche Feten in der frühen Entwicklung ab als weibliche (Abb. 2). Entsprechend wurde beim Menschen eine dreifach höhere Konzentration von Genen für Sex und Reproduktion auf dem X-Chromosom gefunden. Ärzte erleben dies täglich in der Reproduktionssprechstunde, in der 5 bis 10 % aller Männer sich als hypo- bis infertil erweisen. Beide Beobachtungen, die hohe Rate an männlicher Infertilität und die höhere Absterberate im männlichen Geschlecht, sind auf X-chromosomale Effekte zurückzuführen. Aus diesen Beobachtungen lässt sich ebenfalls ableiten, dass der Artbildungsprozess beim Menschen noch längst nicht abgeschlossen ist.

Selektionsmerkmal Intelligenz

Der large X chromosome effect gilt in der Natur universell allerdings nicht nur, wie gezeigt, für die nach der Paarung wirksamen Mechanismen bzw. Gene der Artbildung, sondern auch für die Mecha-nismen vor der Paarung, und zwar insbesondere in Bezug auf sexuell selektierte Merkmale. Es besteht auch für diese Merkmale eine besondere Häufung auf dem X-Chromosom.

Eines dieser Merkmale scheint beim Menschen die Intelligenz bzw. kognitive Fähigkeiten zu sein. Nach diesem Merkmal muss bereits seit prähistori-schen Zeiten selektiert worden sein, denn nur ein seit Jahrmillionen stattfindender Prozess konnte zu einer so umfassenden genetischen Veränderung führen, dass sie heute als Umverteilung der Gene auf den Chromosomen wiederzufinden ist. Medizinisch genetische Befunde zeigen bereits seit über 100 Jahren, dass unter den geistig retar-dierten Patienten das männliche Geschlecht über-wiegt: In enstprechenden Einrichtungen finden sich etwa 1/3 mehr männliche Patienten als weibliche. Dafür sind in der Vergangenheit verschiede-ne soziokulturelle Gründe verantwortlich gemacht worden; doch die Forschung der letzten 20 Jahren hat gezeigt, dass stattdessen insbesondere gene-tische Gründe vorliegen. Die Gene, die im mutier-ten Zustand zu einer geistigen Behinderung bzw. einer Einschränkung der kognitiven Fähigkeiten führen, sind im Normalzustand an der Ausbil-dung dieser kognitiven Fähigkeiten beteiligt. Eine Datenanalyse zeigt, dass diese Gene auf dem X-Chromosom 4-mal häufiger vorkommen als auf den anderen Chromosomen (Tab. 1). Mit anderen Worten, das X-Chromosom trägt etwa 1/5 zu dem Merkmal der kognitiven Funktionen bei, obwohl es nur ein 20stel der DNA-Menge ausmacht. Es besteht also für Intelligenz oder kognitive Funkti-onen ein large X chromosome effect, wie es für ein typisches Speziationsmerkmal zu erwarten war.

Seit den 60er Jahren existiert allerdings auch be-reits ein weiterer überzeugender Hinweis auf die besondere Bedeutung des X-Chromosoms für die Vererbung von kognitiven Eigenschaften. Damals wurden in Familien mit Vater, Mutter, Sohn und Tochter die IQ-Werte untersucht und Korrelationen untereinander berechnet (Tab. 2). Zu sehen ist ei-ne hohe Korrelation zwischen Vater und Mutter, was indes nicht auf Genetik, sondern auf „assor-tative mating“ beruht, also der Auswahl des Partners basierend auf Merkmalen, die den eigenen ähnlich sind (siehe auch Abb. 4). Eine hohe Kor-relation der Intelligenz besteht auch zwischen Vater und Tochter und ebenso zwischen Mutter und Tochter und Mutter und Sohn. Es besteht aber praktisch keine Korrelation zwischen der Intelligenz des Vaters und der des Sohnes, da der Vater dem Sohn lediglich das Y-Chromosom weitergibt, mit allen Genen für das „Männlichwerden“ und für die Spermatogenese. Die für Intelligenz besonders günstige Kombination seines X-Chromosoms gibt der Vater nur an seine Töchter weiter.

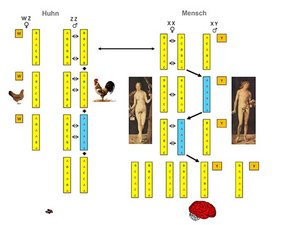

Abbildung 4: Einseitige Z-Chromosomenevolution bei Vögeln im männlichen Geschlecht und der obligate Austausch zwischen den Geschlechtern bei der X-Chromosomenevolution in Säugetieren, was als Voraussetzung für die Evolution unseres Gehirns gesehen wird.

Henne oder Ei?

Es stellt sich jedoch die Frage: Ist diese Anreiche-rung der Merkmale für sowohl kognitive Funktionen als auch Sex und Reproduktion auf dem X-Chromosom das Resultat einer langfristigen, konti-nuierlichen Selektion, oder wurde ein bestimmtes Chromosom mit einer schon vorher bestehenden Anreicherung für diese Gene als Geschlechtschro-mosom ausgewählt? Durch eine vergleichende Betrachtung der Genomdaten von vielen weiteren Spezies kann diese Frage heute beantwortet wer-den. Wie bereits erwähnt, wurde das heutige X-Chromosom vor etwa 160 Mio. Jahren eingeführt. Diese recht genaue Festlegung ist möglich, da un-ser heutiges X-Chromosom erstmals bei den Beu-teltieren (vor ca. 148 Mio. Jahren) auftritt und bei den Schnabeltieren (ca. vor 165 Mio. Jahren) noch nicht vorhanden ist (Abb. 3). Ein Vorläufergenom für alle Säugetiere stellt das außerordentlich kon-servierte Genom der Vögel dar, bei denen noch kein X/Y-, sondern ein Z/W-Geschlechtschromoso-mensystem vorliegt.

Bei den Vögeln wurde als Beispielgenom das des Huhns als erstes sequenziert. Durch vergleichende genomische Betrachtungen kann man im Genom des Huhns direkt die Bausteine identifizieren, aus denen später das X-Chromosom gebildet wurde (Abb. 1). Mit den heute relativ einfach durchzu-führenden genomweiten Expressionsanalysen per Chip-Technik war es möglich zu zeigen, dass für die spätere Bildung des X-Chromosoms tatsäch-lich vor etwa 160 Mio. Jahren die Bausteine aus-gewählt wurden, die schon von vornherein die höchste Dichte an gehirnspezifisch exprimierten Genen aufwiesen. Das gilt jedoch nicht für die Ge-ne für Sex und Reproduktion, die heute ebenfalls auf dem X-Chromosom angereichert sind. Diese Gene wurden tatsächlich in einem langen Prozess selektioniert und unterliegen also dynamischen Veränderungen, die die Gene für Gehirnfunktionen nicht aufweisen.

Konservatismus in der Evolution

Die neurologischen Funktionen unterliegen damit entgegen logischer Erwartung den wenigsten evolutionären Veränderungen. Das spätere X-Chromosom, das diese enkodiert, liegt als ein normales Chromosomenpaar bereits im Genom des Schnabeltieres vor (Abb. 1), das selbst einen sehr komplizierten chromosomalen Geschlechtsbestimmungsmechanismus aufweist. In einem zweiten Schritt wurde dann auf einem Partner dieses Chromosomenpaars in einem dynamischen Prozess ein mehr oder weniger zufälliges Gen zu dem geschlechtsbestimmenden SRY entwickelt. Damit stellt sich dieser viele Male untersuchte Schritt der Entwicklung menschlicher Geschlechtschromoso-men in einem neuen Licht dar. Der entscheidende Schritt war die Neukombination von bestehenden Chromosomenbausteinen mit einer besonderen Konzentration von gehirnspezifischen Genen zu einem neuen Chromosom. Die Entwicklung des SRY-Gens zum männlich bestimmenden Gen ist dagegen ein nachgeschalteter, sekundärer Schritt, der sich in der Tierwelt schon viele Male in ähnlicher Weise abgespielt hat – und eventuell noch abspielen wird, falls das jetzige Y-Chromosom tatsächlich irgendwann in Zukunft vollkommen degenerieren sollte.

Diese Evolutionsgeschichte des X-Chromosoms betont den äußerst konservativen Charakter der Evolution. Durch die Genomanalyse zeigte sich zunächst, dass für die spezifisch menschliche Entwicklung kaum neue Gene zur Verfügung gestellt wurden. Die Evolution zum Menschen bedient sich praktisch desselben genetischen Tool-Kits, das für alle anderen Säugetiere und sogar für alle Wirbeltiere einschließlich der Vögel benutzt wird. Für die Funktionen in dem beim Menschen am höchsten entwickelten Organ, dem Gehirn, werden also dieselben Gene benutzt, die für dieselben Funktion in viel früheren Organismen verwendet wurden. Es stellt für Genetiker schon lange ein Fazinosum dar, dass dieser Befund einer hoch konservierten Genfunktion für die wichtigen neurologischen Prozesse einer höchst konservierten Genanordnung auf dem X-Chromosom entspricht, die sich sowohl beim Elefanten und den Primaten als auch beim Menschen wiederfindet – und dazwischen liegen mehr als 100 Millionen Jahre Evolution. Heute hat man festgestellt, dass es sehr wahrscheinlich besonders nützlich war, die wertvollen neurologischen Qualitäten auf demjenigen Chromosom zu konservieren, das durch seine Funktion als Geschlechtschromosom am stabilsten gegen chromosomale Umbauten geschützt war.

Vorteile des XX/XY-Chromosomensystems

Die Einführung des XX/XY-Geschlechtschromosomensystems hat noch einen zweiten Vorteil gegenüber dem vorher bestehenden ZW/ZZ-Geschlechtschromosomensystem der Vögel (Abb. 4). Eine einmal selektionierte, besonders günstige Genkombination wird im X/Y-System zwischen den Geschlechtern obligat ausgetauscht, d.h. diese Kombination begünstigt sowohl Mann als auch Frau. Im vorherigen Geschlechtschromosomensystem der Vögel hingegen erfolgt eine direkte Weitergabe nur im männlichen Geschlecht. Beim Menschen besitzen jedoch Frauen potentiell zwei Kopien der wertvollen Genanordnung, während Männer mit nur einer Kopie praktisch benachteiligt sind, da sich insbesondere Mutationen in diesen Genen als X-chromosomale Defekte sofort nachteilig bemerkbar machen.

Abbildung 5: IQ-Verteilung im männlichen und weiblichen Geschlecht

Tatsächlich ist es so, dass exakte IQ-Messungen für Mädchen und Jungen eine unterschiedliche IQ-Kurve ergeben. Der durchschnittliche IQ-Wert, so wie er heute bestimmt wird, liegt im weiblichen Geschlecht etwas höher als im männlichen Geschlecht, und die IQ-Kurve im weiblichen Geschlecht ist sehr viel symmetrischer (Abb. 5). Im männlichen Geschlecht erweisen sich diese durchschnittlichen IQ-Kurven als betont variabler. Das ist erwartungsgemäß besonders im unteren IQ-Bereich mit den häufiger durch geistige Behinderung betroffenen männlichen Patienten der Fall. Aber auch im höheren IQ-Bereich von >135 übertrifft die Häufigkeit im männlichen Geschlecht die im weiblichen Geschlecht (Abb. 5). Eine mögliche Interpretation dieser Daten ist, dass eine bestimmte und besonders günstige Genanordnung zwar besonders gut funktioniert, dafür allerdings sehr selten ist, sodass rein statistisch gesehen gleich zwei Kopien dieser Genanordnung zu erben, wie es im weiblichen Geschlecht notwendig wäre, noch unwahrscheinlicher wird.

Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass die-se IQ-Verteilung in der heutigen Diskussion politisch äußerst brisant ist. Als vor etwa 10 Jahren der damalige Präsident der berühmten Harvard Universität, Larry Summers, gefragt wurde, warum immer noch so viele Männer auf hohe Positionen in Harvard berufen werden, gab er als Beweis dafür diese IQ-Verteilung an und musste anschließend seine Position als Harvard-Präsident aufgeben – was ihn allerdings nicht daran hinderte, da-nach eine politische Karriere anzutreten. Hinzugefügt werden sollte an dieser Stelle auch, dass es immer wieder Versuche gibt, durch genetische Untersuchungen herauszufinden, welche genetischen Varianten für hohe Intelligenz verantwortlich sind. Eine kürzlich vorgenommene Untersuchung zeigte, dass eine solche Genvariante tatsächlich existiert. Der Besitz dieser Genvariante verleiht dem Träger durchschnittlich etwa 1,3 Punkte mehr auf der IQ-Skala, was allerdings bei einer Einzelperson nicht messbar ist. Verantwortlich für wirklich überragende Intelligenz ist also wahrscheinlich eine Kombination vieler Gene und nicht ein einzelnes Gen. Andererseits kann durch Mutation und damit Fehlfunktion eines einzelnen Gens sehr wohl eine geistige Behinderung verursacht werden, wie es durch die vielen Gene vor allem auf dem X-Chromosom belegt ist, deren Mutationen sich nachteilig auswirken.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Abschließend soll noch einmal darauf hingewiesen werden, wie sehr das konservative Prinzip in der Evolution vorherrschend ist. Es wurde festgestellt, dass der Mensch für die besondere Entwicklung der geistigen Fähigkeiten keine neuen, zusätzlichen Gene besitzt, die seine nächsten Verwandten nicht haben. An diesem Genbestand sind seit etwa 450 Millionen Jahren keine grundsätzlichen Änderungen erfolgt. Die erst in den letzten Jahren möglichen Untersuchungen der Genexpressionsmuster zeigen darüber hinaus einen hohen Grad von Konservierung dieser Muster im Gehirn. Die einmal entwickelten Mechanismen für Reizaufnahme und Reizbeantwortung sind über die vielen Hunderte Millionen Jahre der Evolution beibehalten worden. Die komplexen neurologischen Fähigkeiten unseres Gehirns werden durch das feinst regulierte Zusammenspiel der Genexpression ermöglicht, und so schließt sich der Kreis zu der schon in früheren Artikeln behandelten Epigenetik. Epigenetische Regulationsmechanismen sind am weitesten verbreitet und am höchsten entfaltet für die Gehirnfunktion, was sich wiederum aus den inzwischen bekannten Genen ableiten lässt, deren Mutationen zu einer Beeinträchtigung der intellektuellen Fähigkeiten führen.Viele dieser Gene haben etwas mit den epigenetischen Mechanismen der Chromatinmodifikation und -konfiguration zu tun. Das gilt auch für die jetzt erstmals beschriebene Genvariante, die den IQ-Wert ein wenig anhebt.